-

製品情報

- 自動車専用MAMORIA GPS

-

- MAMORIA GPS MC-8

- MAMORIA GPS

- SANフラワー見守りサービス

【商品ラインナップ】

【商品ラインナップ】

- 法人向けソリューション

- 会社情報

- オンラインSHOP

- お問い合わせ

盗難発生警報装置の保安基準が変わりました。

保安基準適合製品の装着またはアップグレードで適合できます。

保安基準化について

【本ページの情報は、全国自動車用品工業会様のホームページから抜粋しております。】

■概要

国土交通省では、自動車盗難防止装置の適切な普及を図るため、2003(平成15)年7月7日に道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という)を改訂し、2006(平成18)年から新保安基準の運用を開始しました。

この省令改正にともない盗難防止装置は盗難発生警報装置と称され、具体的な技術基準が設けられました。

このため、これまで自動車に装着することで多大な盗難防止効果を発揮していたアフターマーケットの自動車用盗難防止装置についても、適正な技術基準の適用を図る必要が生じました。

日本の自動車産業を取り巻く環境は国連でのWP29の採択が進み、新保安基準の世界標準化が促進され始めたことで大きく変化しています。

国土交通省では、こうした状況に鑑み盗難防止装置の保安基準化を含めた保安基準等の一部改正を行うため、2003(平成15)年6月に「乗用車等における運転者の視界の基準の導入」を行いました。さらに、2005(平成17)年8月に「盗難防止装置の構造基準の策定及びタイヤの基準調和」についてパブリックコメントの募集をし、今般これらの結果を踏まえ保安基準等を改正がされ、細目を定める告示が発表されました。

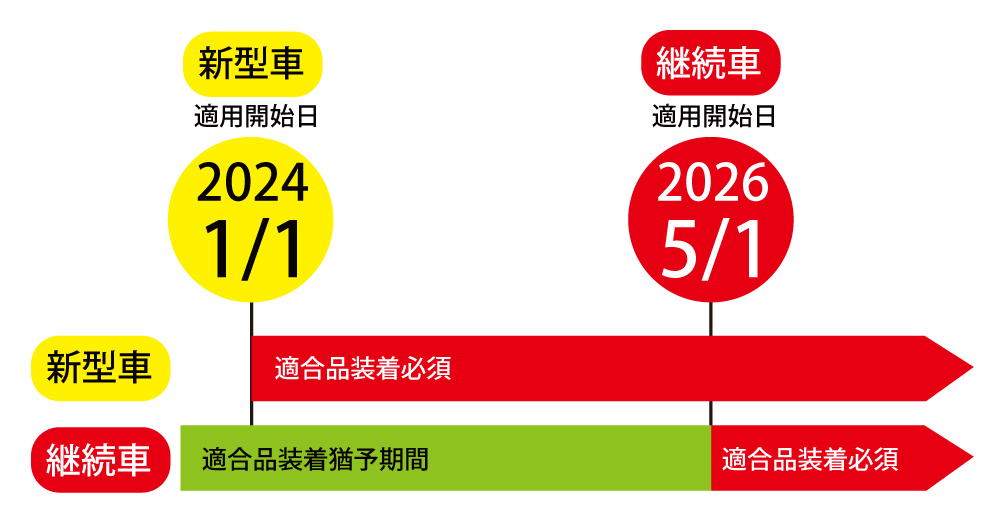

その後2022(令和4)年10月7日に、協定規則第163号(UN-R163)の適用が決定されています。これにより、新型車は2024(令和6)年1月1日から、継続生産車は2026(令和8)年5月1日から本協定規則に基づいた製品の装着が必須となります。

【参考】保安基準等(原文)については「参考資料ページ」に関連文書へのリンクをまとめてありますのでご参照ください。

■軽自動車の盗難発生警報装置について

軽自動車の盗難発生警報装置について平成20年7月1日から保安基準が適用されました。

盗難発生警報装置の保安基準の適用に関しましては、適用の整理に関わる告示が提示されております。

●「道路運送車両法の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」【2003.09.26】

(盗難発生警報装置)

- 第五十一条 平成十八年六月三十日(軽自動車にあっては平成二十年六月三十日)以前に製作された自動車については、保安基準四十三条の五第二項の規定並びに細目告示第六十七条、第百四十五条及び二百二十三条の規定は、適用しない。

以上の通り軽自動車につきましては、平成20年7月1日から保安基準が適用されましたので、保安基準に適合した自主基準登録製品を販売ならびに使用頂きますようお願いいたします。

なお、すべての自主基準登録製品は軽自動車にも適用いたします。

自主基準登録制度制定について

■アフターマーケットで発生していた問題

アフターマーケットにおける自動車用品販売の実情として、海外からの模倣品や輸入品が流通していることから、これら製品の不良により車両事故、車両火災などに発展するケースが一部に報告されています。

全国自動車用品工業会様では、当工業会内外において積極的に品質の高い製品の普及促進を図っており、今般、上記のように保安基準が制定されたことにより、一層の「快適性・安全性・機能性」の向上のために、当工業会会員の中から自動車盗難防止装置関連メーカー14社が結集し「技術委員会」(以下「当委員会」という)が発足され、「自主基準登録制度」が制定されました。

■自主基準登録制度のメリット

自主基準登録制度実施により、以下のようなメリットがあります。

・試験の公正化

自主基準の運用制度では、外部の認定試験機関による公正な試験を行います。このため、メーカーごとのばらつきを抑えられ、より高品質の製品が市場に流通するようになることが期待できます。

・粗悪品の排除

従来は保安基準の規定による技術基準の制定がなかったため、メーカー各社は独自の裁量にて製品の設計開発を行っていました。

一部には海外からの並行輸入品や模倣による粗悪品の存在も指摘されており、車両に設置した後に火災事故なども報告されていました。

前項の通り公正な試験を通過したもののみが市場に投入されるため、基準に満たない粗悪品を排除できます。

・車検対応の迅速化

一般的に、車検時に運用中車両において盗難発生警報装置、イモビライザーの技術基準適合の可否を判断することは大変困難です。

当委員会では、盗難発生警報装置、イモビライザーに関して信頼ある試験機関にて製品の試験を行い、試験成績証明書の発行と登録申請書に基づいて当工業会内に登録を行います。

一定の基準を遵守した品質の高い製品を自動車用品工業会様で一括して登録管理することで、公正かつ迅速に技術基準適合製品の確認をしていただくことが可能となり、車検時の作業工数低減にもつながっています。

・他製品への波及効果

コンプライアンス管理に基づき、製販一体となった取り組むことにより、盗難発生警報装置にとどまらず、アフターマーケットのクルマ用品全体に運用が広がれば、自動車メーカーと同等基準による超高品質な製品群をお客様にお届けすることができるようになると期待されます。

■登録制度の運用について

本登録制度の具体的な運用につきましては全国自動車用品工業会様の「登録制度運用ページ」をご覧ください。

■登録マーク・登録証明書(見本)

保安基準の適合試験に合格すると検査機関からメーカーに保安基準適合証明書が発行されます。保安基準適合品には全国自動車用品工業会「自主基準登録制度」に基づき登録番号が発行されます。登録マークと自主基準登録証が目印です。

よくある質問

新保安基準はいつ、誰が定めたのですか?

2003(平成15)年7月7日に国土交通省によって定めらました。

2003(平成15)年7月7日に国土交通省によって定められ、2006(平成18)年7月1日から運用が開始されました。

自動車メーカーおよびカー用品メーカーは保安基準を守る必要がありますか?

車両に装着する盗難発生警報装置、イモビライザーは技術基準に適合している必要があります。

車両に装着する盗難発生警報装置、イモビライザーは技術基準に適合している必要があります。 万一不適合品を装着した場合には車検に通過しない可能性があるだけではなく、整備不良車とされる恐れがあります。 全国自動車用品工業会では、盗難発生警報装置の登録品に対してVASマーク、イモビライザーの登録品に対してIMBマークを発行しています。

どのような車両が対象ですか?

【対象車両】、【対象外車両】があります。

【対象車両】は、乗用の12V自動車、貨物用の総重量2t以下の12V自動車になります。 【対象外車両】は、乗車定員10人以上の乗用自動車、貨物用の総重量2tより重い自動車、2輪車(側車付き含む)、3輪車、車両電源が12Vではない自動車、カタピラ及びそりが必要な軽自動車(乗用)、被牽引自動車 ※記載に乗用・貨物用の指定がない項目は乗用/貨物用問わず

どうやって基準を満たしているかを判断するですか?

全国自動車用品工業会が 中心となって自主基準を策定・運用することとしています。

法的要件を満たしているかどうかは試験を行わないと判断できません。 その為、全国自動車用品工業会が 中心となって自主基準を策定・運用することとしています。自主基準の運用において、合格品には登録証が付与され、この登録証がある製品であれば車検時に検査が短縮されます。 ⇒但し登録品であっても不適切な取付状態が確認された場合は不合格となります。

自主基準登録制度はいつから運用されていますか?

2006(平成18)年6月より運用が開始されています。

2006(平成18)年6月より運用が開始されています。2022年10月7日に新たな技術基準である協定規則第162号(UN-R162)および第163号(UN-R163)の適用が決定し、運用が開始されました。新型車は2024年1月1日から運用開始、継続車は2026年5月1日から開始されます。

自主基準登録証は必ず車検証に添付しなければならないのですか?

車検証に添付することをお勧めします。

必須ではありませんが、盗難発生警報装置、イモビライザーを装備している場合には、車検時の審査の参考資料として利用されます。 あるいは、技術基準適合の証明書の提出を求められる可能性がありますので、車検証に添付することをお勧めします。

リモコンの規制はありますか?

電波法(総務省制定)に適合していなければなりません。

まず、電波法(総務省制定)に適合していなければなりません。 また、キーレスエントリー式ドアロックとの連動も認められていますが、その場合は5万通り以上のIDを有していないといけません。代表的な使用電波の種類は特定小電力(認可が必要)と微弱電波です。

サイレン音に関しての規制はありますか?

サイレン音は『警報音』と『予備警報音』とに区別されます。

サイレン音は『警報音』と『予備警報音』とに区別されます。共に道路交通に使用される他の音(音声)と著しく異なるものに限ります。『予備警報音』とは予備的に警報を発する為に鳴らす警報音のことで、短い警報音(注)を指し、『警報音』(本警報)に関しては主に以下の基準があります。サイレン音の大きさ:100dB以上(警音器の測定方法に準ずる)、サイレンタイム:1回の警報時間が25秒以上30秒以下、サイレン音の音質:周波数範囲指定、変調幅指定があります。(注)予備警報音は鳴動時間が10秒以下かつ90dB以下が目安となります。 また、自動車の警音器(クラクション)をサイレンとして使用することも認められています。

光による警報に関しての規制はありますか?

サイレン同様、『警報』と『予備警報』があります。

サイレン同様、『警報』と『予備警報』があります。 警報の灯光は、緊急自動車の警光灯と紛らわしくないものであることが前提です。 室内灯、ハザード、車幅灯などの灯火の使用が認められています。 自動車のハザード/ウインカーと連動することも認められています(ON-OFF連動3秒以内)。また、本機能とステータスディスプレイが兼用となっていることについても認定範囲内です。ステータスディスプレイの規定は、UN規則No.48の要件を満たす必要があります。目安として、車室外装着は0.5cd以下、車室内装着は3cd以下となっています。

消費電流に規定ありますか?

規定があります。

通常試験条件(電圧=12(±0.2)V、温度=+23(±5)℃)において、ON状態でステータスディスプレイを含む盗難発生警報装置全体で平均20mAを超えないことが条件です。オプションを追加する際はカタログ等にて消費電流の確認が必要です。消費電流を低く抑えることで、バッテリー上がりを防止しています。

センサーは何が必須ですか?

ドア、ボンネット、トランクが必須です。

ドアの不正開放を見張るセンサー(トリガー)が必須です。 ボンネットやトランクは任意でしたが、(2024(令和6)年1月1日以降の新型車および、2026(令和8)年5月1日以降は継続車に装着する場合は必須)となります。 また、衝撃センサーや傾斜センサーなどは追加センサーに類され、任意の機能となります。 いかなるセンサーも誤警報の恐れがない構造でなくてはなりませんが、追加センサーによる警報(本警報)は誤警報の迷惑性回避の為、回数の規定があります。 【追加センサー】(例) 1)車室内センサー、ガラス破壊センサー等、自動車への侵入に係る情報の感知/通報を目的として追加的に備えるセンサー 2)傾斜センサー等、自動車の窃盗を試みるために行われる自動車への干渉に係る情報の感知・通報を目的として追加的に備えるセンサー ※車室内センサーとは、代表的なものに超音波センサーや赤外線センサーがあります。 衝撃に関しても上記 2)に当たります。

誤作動に関しての制限はありますか?

制限があります。

ドア、トランク、ボンネットの警報(本警報)以外は、盗難以外の要因により外部からの影響を受けた場合も含めて、全ての警報の合計が10回までとなります(予備警報には回数制限がありません)。

シガレット電源取得タイプなど簡易的に取り付けできる製品も適合している必要がありますか?

保安基準の適用外です。

電池内蔵型やシガレット電源タイプなどの製品は積載物の扱いとなり、保安基準の適用外です。

アンサーバック機能は必須条件ですか?

必須ではありません。

必須ではありません(使用電波の規定=電波法適合のみ)。技術要件として、無線送信による警報信号を発する機能を有していても良いと、認められている機能です。

動作環境等に基準はありますか?

水や塵、温度等に関しての耐性や動作確認など厳しい基準があります。

水や塵、温度等に関しての耐性や動作確認など厳しい基準があります。指定期間の試験をクリアする必要があります。